こんにちは!探究.com編集部です。今回は、物事を考える際に私宮田が意識している「理解・分解・再構築」という3つの視点について、綴ってみたいと思います。

聴く人が聴けば分かるかと思いますが、この理解・分解・再構築というのは国民的人気マンガ「鋼の錬金術師」(以下、ハガレン)で登場する考え方ですね。いや、マンガかよ!という突っ込みも聞こえそうですが、いたって大真面目に、問題解決においても重要な視点だと思いますので、これまた真面目に紹介していきたいと思います。

理解・分解・再構築の視点

ハガレンで言う「理解・分解・再構築」

まずハガレンは、錬金術師の世界を描いたマンガです。錬成術を使って武器を錬成して戦ったり、壊れた建物を修理して街を復興したりするそんな世界のお話となります。そしてその錬金術の基本ステップとなるのが理解・分解・再構築。

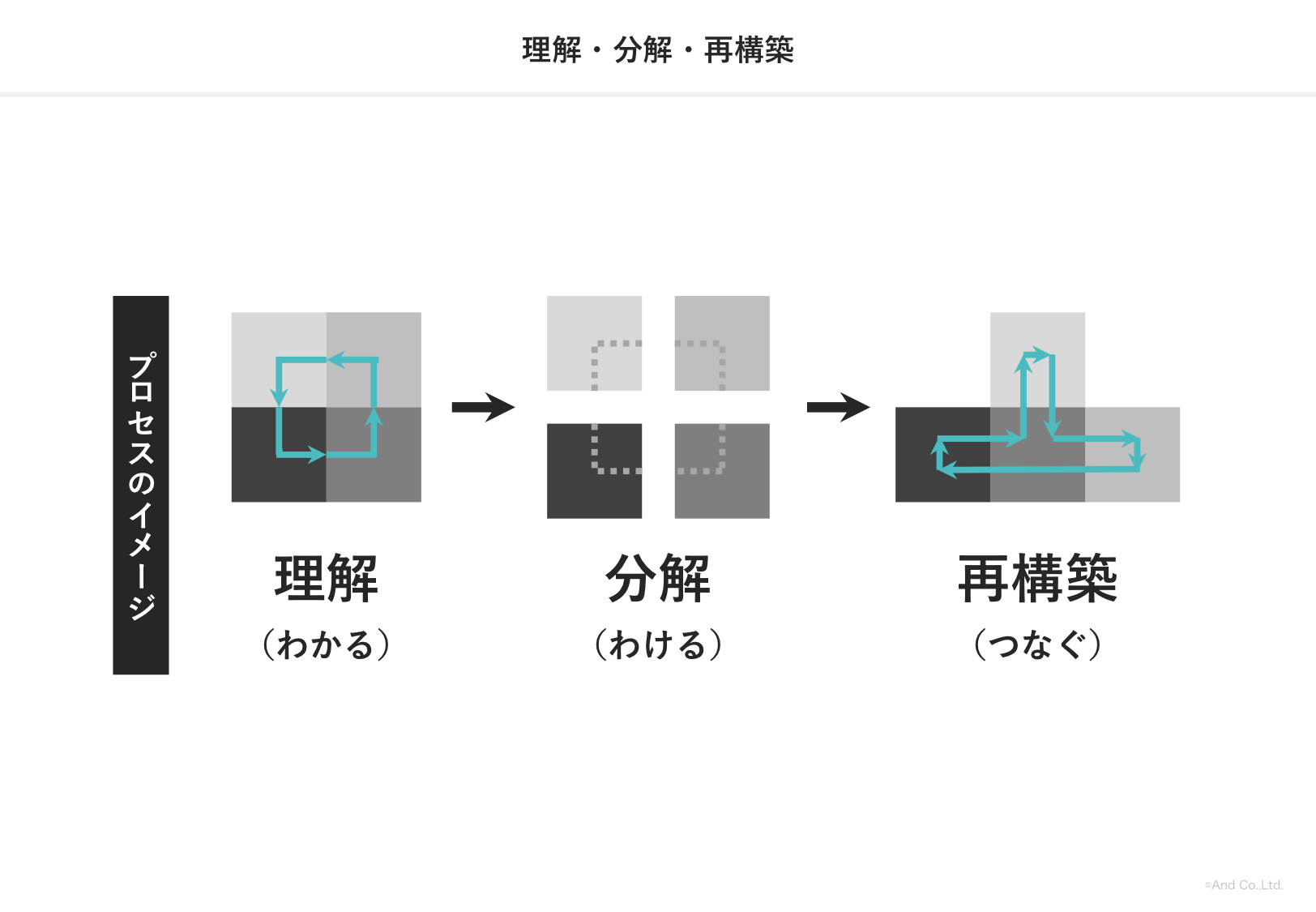

物体の内に存在するエネルギーの流れを理解し、分解したうえで目的に合う流れに再構築する。例えば鉛筆の芯は炭素でできていて、分子構造を理解・分解・再構築することでダイヤモンドにするみたいな発想です。これを僕なりにイメージ化してみると、下図のようになると考えています。

イメージに加え、僕なりに定義してみると、「理解・分解・再構築」とは、対象の構成要素や資源の流れをわかった(理解)うえでバラし(分解)、目的に応じて最適な形へとつなぎなおす(再構築)ことであると言えるのではないかと。このステップは、マンガの中だけではなく、日々の問題解決の場面で、ビジネスシーンで、学習の場面で、様々な場面で共通して応用できる考え方なのではないか、というのが今回の投稿の趣旨です。

理解・分解・再構築のプロセスで物事を考えてみる

対象について理解する

対象について理解するとは、考える対象となっているもの、アイデア発想の対象となっているものの「構成要素」や「資源の流れ」について理解すること。問いとしては「とは?(What?)」が重要になるでしょう。あるいは「どうなっているの?」という視点。

例えば「カメラ」についてアイデアを考えたいのであれば、カメラとは?どんな部品で成り立っているの?どんな機能があるの?といった視点から、カメラという対象そのものについての理解を深めるステップです。

構成要素を分解する

理解した構成要素のつながりをひとまずバラバラに捉え、他にどんな可能性があるかを考え発散させるステップです。

目的に応じて再構築する

理解・分解して広げた部分的な選択肢を、改めてつなぎ合わせるステップです。これまでにない組み合わせ・結合を考えることができれば、新しいアイデアの素案となります。再構築のステップでは収束的な要素も持つ必要があるため、アイデアを発想するための大本になる問いを設定しておくと良いでしょう。

例えば「どうやって腕や手の動きを拘束しないカメラを作るか?」など。こうした問いがあることで、新しい組み合わせの良し悪しをイメージすることができ、発想しやすくなります。

理解・分解・再構築のイメージを掴みやすいビジネスフレームワーク

さて、ここまでは理解・分解・再構築についての考え方について触れました。ここからはもう少し問題解決の手法に寄せ、「形態分析法」「戦略キャンバス」というビジネスフレームワークを通して理解・分解・再構築の考え方を深めてみます。

形態分析法で考える理解・分解・再構築

形態分析法とは、対象とするテーマを構成する変数を分解し、各変数の要素を発散させて組み合わせることでアイデアを生み出す発想手法です。商品開発などアイデア発想を必要とする場面で、網羅的にアイデアの切り口を探していく際に有効な手法となります。

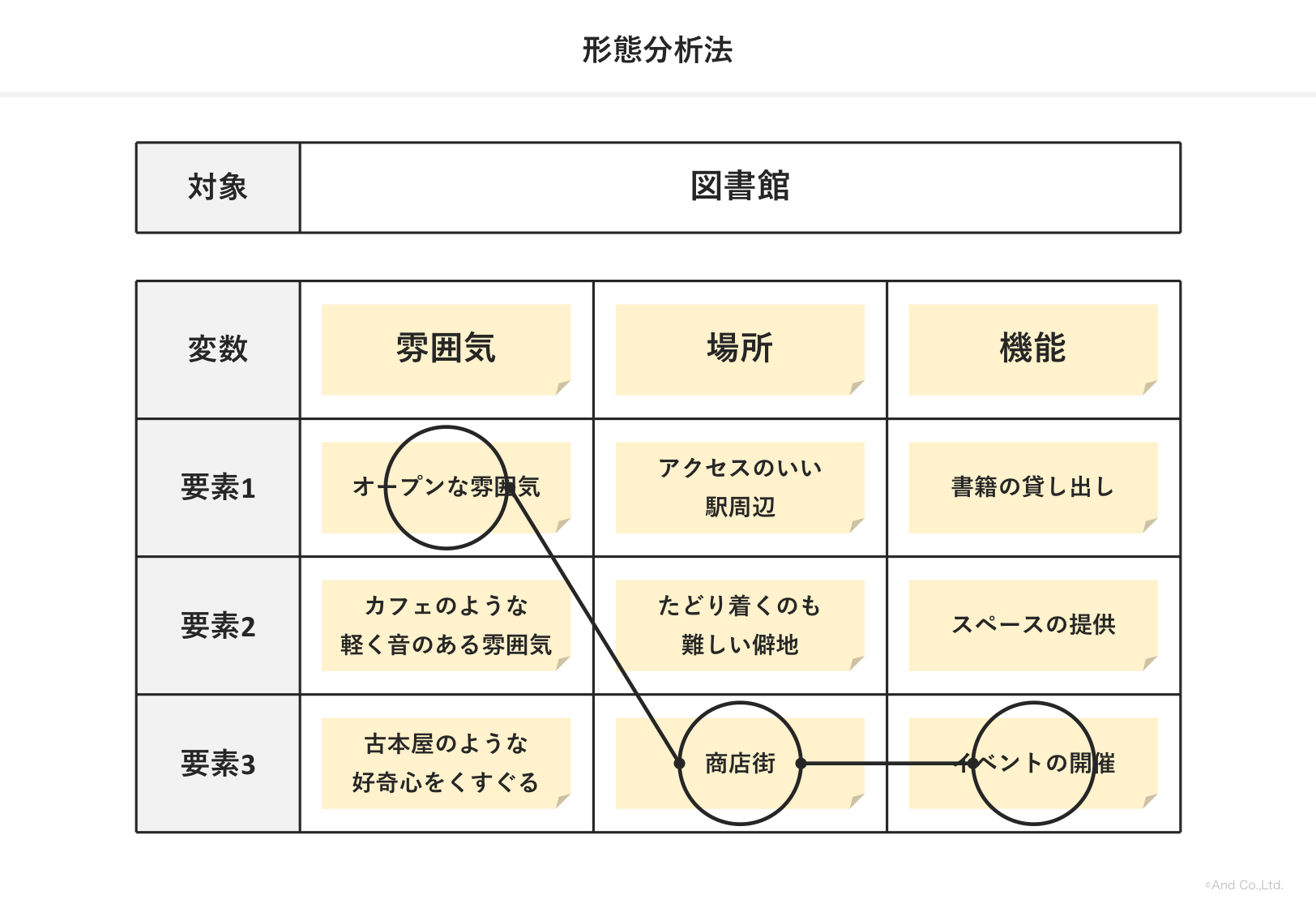

例えば下図は図書館の新しい形を模索しようとしている簡単な例です。図書館を「機能」「雰囲気」「場所」という3つの変数に分解し、その変数ごとに考えられる要素を書き出し、組み合わせを考えるという手順で活用します。

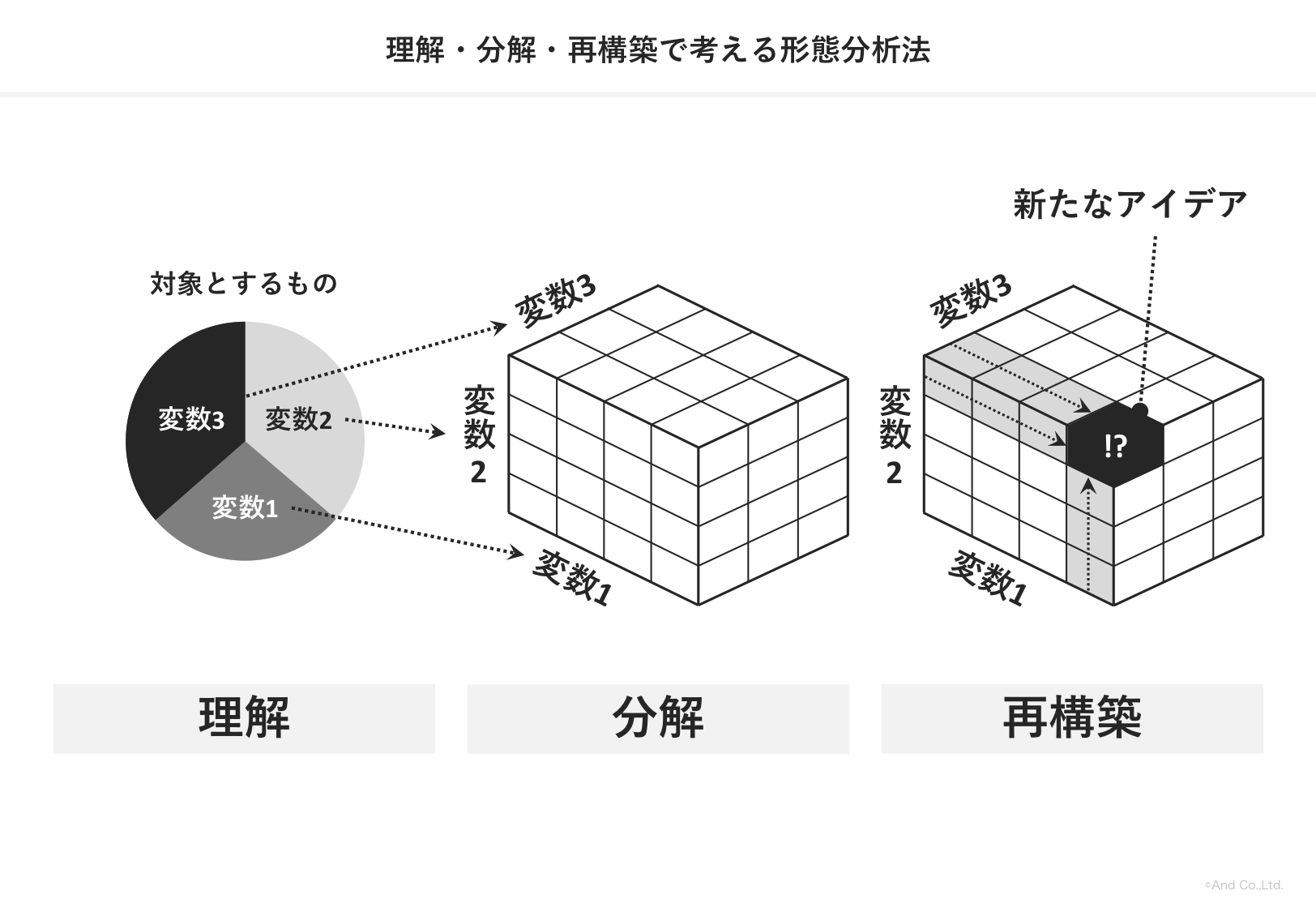

形態分析法の活用イメージをビジュアル化すると下図のようなイメージになります。これは3つの変数にそれぞれ3つずつ要素を出している場合ですね。3×3×3の27種の組み合わせが考えられるので、その中から活用できそうな組み合わせを考えていくというものです。

そして、この形態分析法を理解・分解・再構築のステップに当てはめると下図のようになると考えられます。アイデア発想を行う時、こうしたステップがあることで、対象に関する理解なしに発想するよりも、グンと考えやすくなりますよね。

関連:【アイデア発想】要素を分解して新しい組み合わせを考える想像技法「形態分析法」

戦略キャンバスで考える理解・分解・再構築

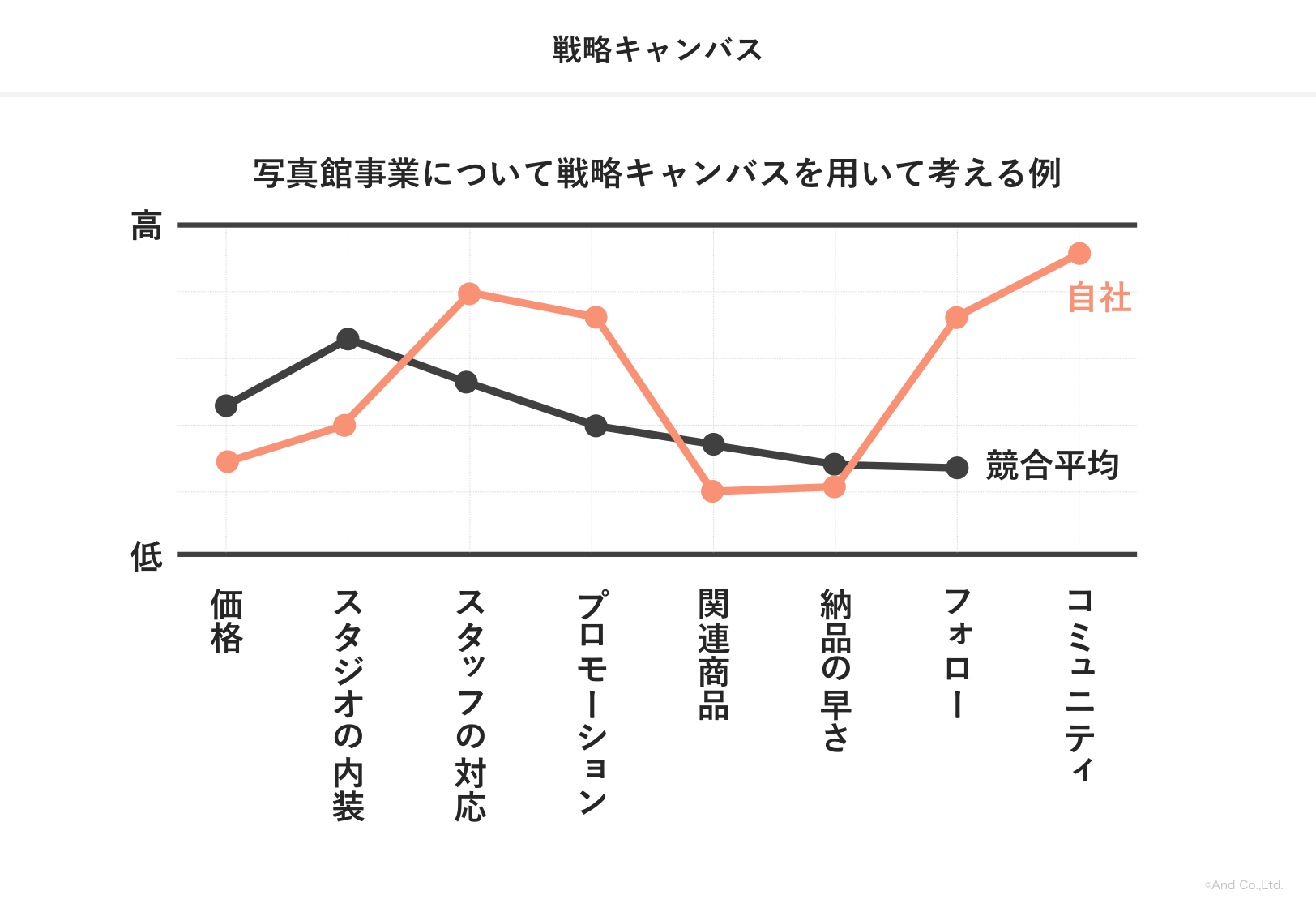

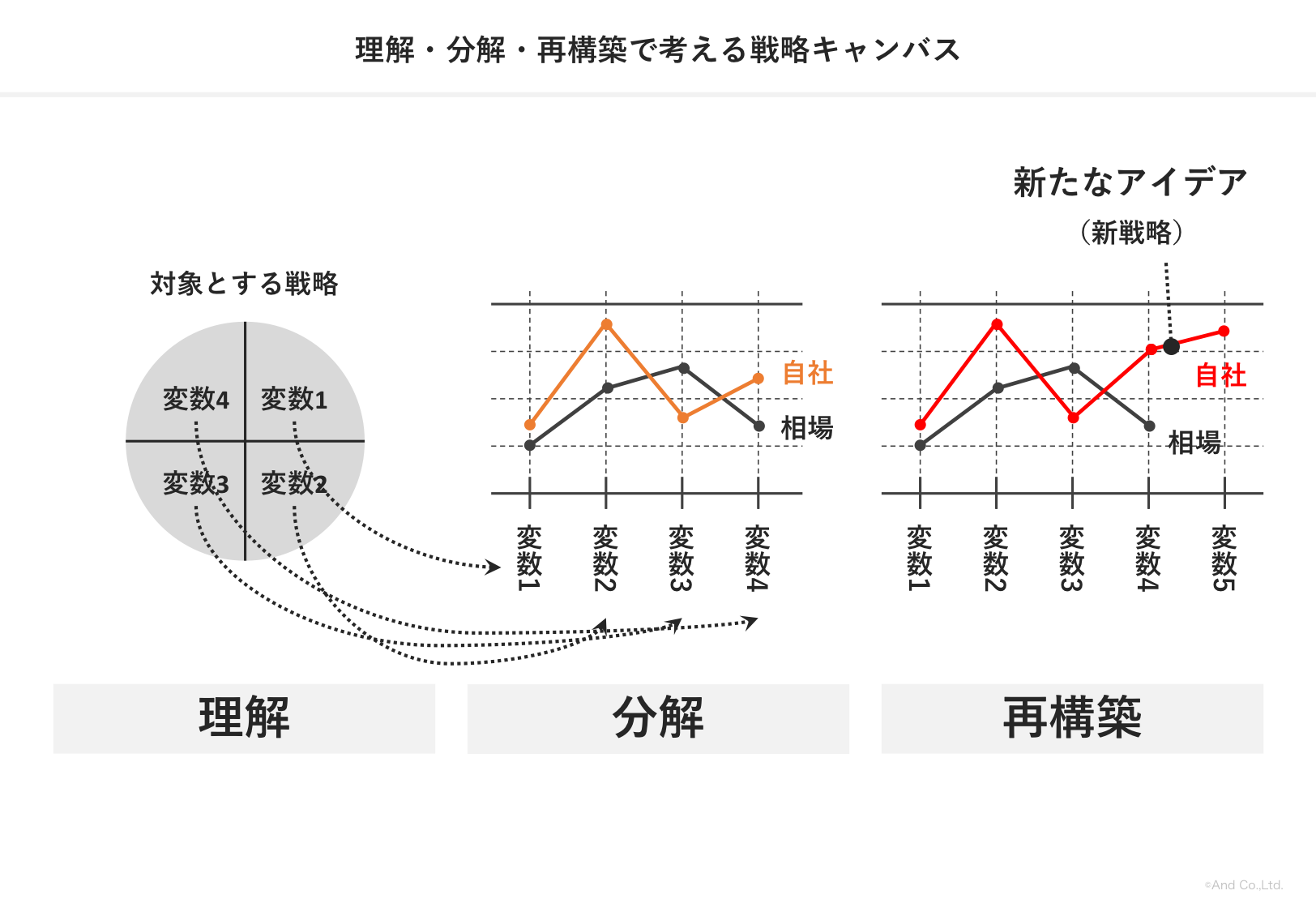

戦略キャンバスとは、競合要因を変数として戦略を分解し、優位性の高い戦略を設計するための手法です。下図は写真館事業者の戦略について考えている例です。

例の場合は、「価格」「スタジオのデザイン」「スタッフの対応」「プロモーション」「関連商品」「納品の早さ」「フォロー」という7つの要因を抽出しています。競合の平均と比較し、差別化要因としての「コミュニティ」を加え、新しい戦略を考えようというものです。

この戦略キャンバスを理解・分解・再構築のステップに当てはめると下図のようになると考えられますね。戦略という漠然としたものを曖昧な理解のまま考えようとするのではなく、理解のステップをきちんと踏むことで、戦略が考えやすくなるのではないでしょうか。

関連:戦略設計に使えるフレームワーク「戦略キャンバス」【商品・サービス開発】

理解のステップを意識的に

形態分析法、戦略キャンバスという2つのビジネスフレームワークを通して理解・分解・再構築について考えてみました。いかがでしたでしょうか。何らかの発想に詰まる時、多くの場合原因は「発想力」にあるのではなく、何を発想しようとしているのかに関する「理解力」にある、そのように思うこの頃でして、その意味でこの「理解・分解・再構築」はとても参考になる考え方だと思うのです。

そしてこの理解・分解のステップでは特に、ビジネスフレームワークを役立てることができるでしょう。例えば「4P」で分解して、新しい「4P」を再構築するといった具合に。当サイトでも多数のビジネスフレームワークを紹介していますので、理解・分解の視点として活用してみてください。

おわりに

以上、理解・分解・再構築の視点から考えるビジネスフレームワークの活用【思考法】についてでした。