こんにちは!探究.com編集部です。今回は競合分析を行う際に知っておきたい「直接競合」「間接競合」についての投稿です。商品開発やマーケティング施策の立案に際して、リサーチを行う機会のある方はぜひチェックしてみてください。

直接競合と間接競合

直接競合とは?

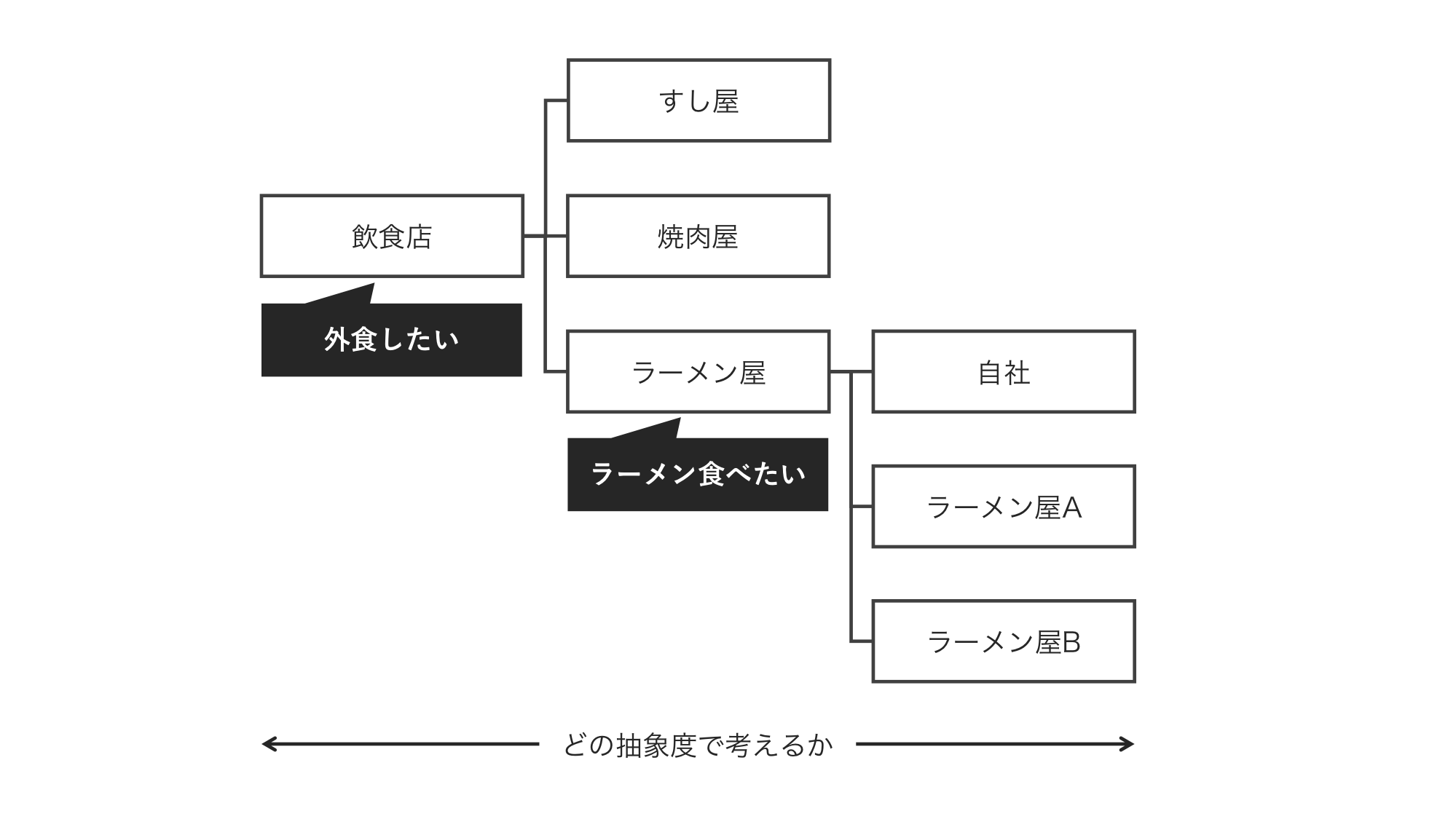

直接競合とは、自社がターゲットとしている顧客のニーズを同じ商品サービスで満たしている競合のことです。例えば自社がラーメン屋を経営しているとすると、同じようにラーメンを提供するラーメン屋A、B、C……が直接競合となります。

間接競合とは?

一方、間接競合とは、自社がターゲットとしている顧客のニーズを自社とは異なる方法で満たしている競合のことです。例えばラーメン屋の間接競合は、同じように飲食店である中華料理屋、焼肉屋、すし屋などが挙げられます。また、ラーメンはラーメンでも、コンビニやスーパーで購入できる即席カップめんなども、間接競合として挙げることができるでしょう。

直接競合・間接競合それぞれで考えるべきことが変わる

リサーチの結果施策を打つにしても、直接競合間の差別化と、間接競合間の差別化とではやるべきことが異なります。例えばラーメン屋間の差別化を考える際にはスープや麺によって差別化を考えていくことができるでしょう。しかし間接競合との差別化を考える場合には、ラーメンの魅力やラーメン屋でラーメンを食べるという体験の魅力を訴求していく必要があります。

競合分析を行う際には、こうした直接競合、間接競合の違いを意識し、双方に目を向けたいところです。自社の商品サービスがアプローチしようとしているニーズを、顧客はどのような方法で満たしているのかをリサーチし、自社が競争優位性を発揮できる方法を模索していきましょう。

おわりに

以上、競合分析を行うために知っておきたい直接競合と間接競合【リサーチ】についてでした。直接競合との差別化を考えることはもちろんですが、そもそも自社が事業展開している市場そのものが衰退しているかもしれないという視点は常に持っておくべきと言えるでしょう。市場そのものを活性化する視点を持ちながら、商品開発やマーケティングの設計を考えてみてはいかがでしょうか。

それでは、本日もここまでお読みいただきありがとうございました。分析系の考え方について、よければこちらも合わせてチェックしてみてください。